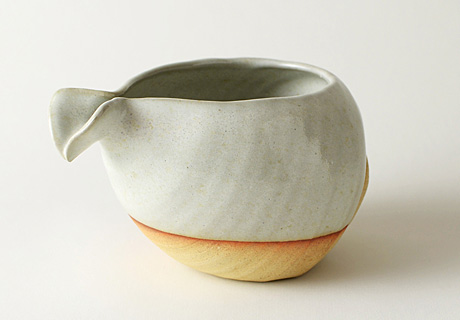

Akahada-yaki is traditional ware baked in Yamato-Koriyama and Nara city.

One of Akahada-yaki pottery was selected for seven most wonderful potteries by Enshu school of tea ceremony in 19th century, Akahada-yaki became very famous especially in tea cup.

Nowadays there are six Akahada-yaki potteries which make handcrafted tasteful dishes, vases, pots, chopstick rests etcetera.

奈良市と大和郡山市の境にある五条山付近は陶土を産し古くから窯業が行われました。

茶道が普及した安土桃山時代には、大和・和泉・紀伊三国を治める百万石の城下町・郡山を築いた豊臣秀長も茶道具を作らせたと伝わります。

赤膚の名称は18世紀末、郡山城主・柳沢保光の保護を受けた住吉屋が始めました。赤膚焼は遠州流茶道の七窯に選ばれています。幕末に奥田木白という名工が融通無碍の作風で赤膚焼の名声を高め、現在は奈良県の伝統工芸として8つの窯があります。

Photo:酒器の打合せ / 尾西 楽斎と中谷 正人

酒器一覧

みて、触れて、歴史に想いを馳せる。

赤膚焼一覧

中谷正人が厳選する赤膚焼。

尾西家は代々製陶に従事して参りました。

幕末、奥田木白という名人が赤膚焼の名を高めました。郡山藩主柳沢公は、木白の技術が広く受け継がれるよう城下の高田に新しく窯を作らせました。「香柏窯」(木と白で柏)と命名し、窯を任された尾西家に「楽斎」の号を授けて下さいました。それが今に続く赤膚焼楽斎です。

香柏窯では木白の轆轤師縫造の技術を守り、釉薬に工夫を凝らし、赤膚焼の伝統を受け継ぎながら新しい物にも挑戦して参りました。

富本健吉氏、法隆寺佐伯定胤猊下、薬師寺橋本凝胤猊下はこの香柏窯で作陶を楽しまれました。棟方志功、宮本三郎、管楯彦、矢野橋村、西晴雲、鍋井克之、斉藤与里、山下繁雄等の名師の来訪もあり交遊の作品が残ります。

古より伝えられる焼き物を言い表す言葉で、祖父の五代楽斎も時折口にしておりました。手仕事ならではの良さを伝えられるようこれからも精進して参りたいと思っております。

香柏窯八代 尾西 楽斎

赤膚焼窯元 香柏窯 尾西 楽斎

〒639-1132 奈良県大和郡山市高田町117

TEL:0743-52-3323

電車をご利用の場合

JR大和路線郡山駅下車、南へ1分。近鉄郡山駅下車、東へ徒歩12分。